突発性難聴

(こちらの記事の監修:中医師 幸井俊高)

突発性難聴に効く漢方薬

突発性難聴の漢方治療について解説します。一般にはステロイドによる薬物治療が行われますが、完治しないことも多い病気です。漢方薬としては五苓散などが使われることがあるようですが、これも体質が合わないと効きません。当薬局では、患者さん一人一人の体質に合わせて漢方薬を処方し、突発性難聴の根本治療を進めています。

*目次*

突発性難聴とは

症状

原因

一般的な治療

漢方薬による治療

よく使われる漢方薬

予防/日常生活での注意点

(症例紹介ページもあります)

突発性難聴とは

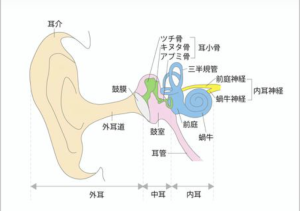

突発性難聴は、突然聴力が低下する疾患です。一般に片耳が聞こえにくくなり、両耳が聞こえにくくなることはまれです。難聴には、老年性のものや、中耳や外耳の伝音機能(音を伝える機能)の低下によるもの(伝音難聴)などがありますが、内耳に障害が生じて感音機能(音を感じて脳に伝える機能)が低下し(感音難聴)、突然聞こえにくくなるのが突発性難聴です。

症状

よくみられる症状は、聞こえにくさ(聴力の低下)や、耳鳴りです。耳の閉塞感(耳閉感)、自分の声が響いて聞こえる、音がこもる、めまい、吐き気などの症状を伴う場合もあります。

原因

原因としては、精神的なストレスの負荷や、過労、内耳の血流障害、ウイルス感染、炎症、自己免疫疾患など、さまざまな説がありますが、はっきり分かっていないのが現状のようです。糖尿病や高血圧などの疾患が関与しているとも言われています。

一般的な治療

西洋医学では、プレドニゾロン(プレドニン)などのステロイド(副腎皮質ホルモン)による薬物治療が一般的です。できるだけ早く治療を開始することが大切です。ほかに、内耳の末梢神経の機能を正常に保つ目的でビタミンB12製剤(メチコバールなど)や、内耳の血液循環を改善する血流改善薬(アデホス、カルナクリンなど)、内耳の水圧を下げる目的でイソソルビド(イソバイドなど)などの浸透圧利尿薬などが用いられます。

漢方薬による治療

漢方では、突発性難聴は五臓の肝(かん)や腎(じん)、あるいは熱邪(ねつじゃ)と関係が深い疾患と捉えています。

肝は五臓のひとつで、体の諸機能を調節する働きを持ちます。自律神経系と関係が深い臓腑です。肝の機能は、ストレスや緊張の持続で失調します。強いストレスや緊張が続くと肝の機能が乱れ、その影響が耳に及び、内耳の機能が低下すると、突発性難聴が生じます。

腎も五臓のひとつで、人の成長・発育・生殖をつかさどる臓腑です。さらに「耳に開竅(かいきょう)する」臓腑として、耳の機能と深く関係しています。開竅とは、五臓の機能が反映されやすい器官のことを指します。過労や加齢の影響で腎の機能が低下すると、腎が開竅する耳の機能が低下し、突発性難聴になります。

熱邪は、熱により生じる現象に似た症状を引き起こす病邪で、炎症などの熱証を表します。熱邪の影響で内耳に炎症が生じると、突発性難聴が発生します。

したがって漢方では、五臓の肝や腎の機能を調整し、熱邪を除去することにより、突発性難聴の治療を進めています。

(症例紹介ページもあります)

よく使われる漢方薬

漢方では、患者さん一人一人の体質や病状に合わせて処方を決めます。同じ突発性難聴という病名でも、体質や病状が違えば効く漢方薬も異なります。一般には五苓散などが使われることがあるようですが、だれにでも効くわけではありません。以下に、突発性難聴に使われることの多い漢方薬を、みられることの多い体質とともに紹介します。患者さん一人一人の体質や病状に合わせて処方を決め、治療を進めるのが漢方治療の特徴です。

- ①柴胡加竜骨牡蛎湯

精神的なストレスなどが引き金となって生じたと思われる突発性難聴なら、漢方でいう「肝火(かんか)」という体質です。体の諸機能を調節する五臓の肝(かん)の機能が、ストレスや緊張の影響によりスムーズに働かなくなって熱邪を生み、それが突発性難聴を生じさせます。強い熱邪の影響で耳鳴りを強く感じる人が多くみられます。柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)などの漢方薬で肝の機能を安定させて熱邪を鎮め、突発性難聴を治療していきます。

- ②釣藤散、抑肝散

同じくストレスの影響で生じたと思われる突発性難聴でも、熱証が顕著でない場合によくみられるのは、「肝陽化風(かんようかふう)」という体質です。五臓の肝がじゅうぶん養われないために肝の機能がふわふわと不安定に上昇して内風が生じると、この体質になります。内風とは揺れ動くような症状を引き起こす病邪です。聴力の低下に加えて、めまい、ふらつきなどの症状が表れます。この体質の人に対しては、釣藤散(ちょうとうさん)や抑肝散(よくかんさん)など、肝の機能を落ち着かせてくれる漢方薬で、突発性難聴を治療します。

- ③温胆湯

突発性難聴とともに頭重感が続くようなら、「痰熱(たんねつ)」という体質です。精神的ストレスや暴飲暴食などによって生じた痰飲(たんいん:体内に停滞する異常な水液)に熱がこもって痰熱となり、これが頭部に上昇すると、聴力の低下や頭重感、吐き気などを引き起こします。温胆湯(うんたんとう)など、痰飲を除去して熱を冷ます漢方薬で痰熱を除去し、突発性難聴を治療します。

- ④牛車腎気丸

疲労の蓄積に伴って引き起こされたと思われる突発性難聴なら、「腎陽虚(じんようきょ)」という体質です。耳の機能と深く関係している五臓の腎の機能が低下している体質です。加齢とともに生じやすい体質ですが、過労、生活の不摂生、慢性疾患による体力低下などによってもこの体質になります。腎の機能の衰えに伴って耳の機能も弱くなると、突発性難聴になります。牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)など、腎の機能を補う漢方薬で、突発性難聴の治療を進めます。

- ⑤芎帰調血飲

内耳の血流障害が考えられるなら、「血瘀(けつお)」という体質です。血流が鬱滞しやすい体質です。突発性難聴では内耳の虚血状態がみられることがあるようですが、そういう場合は、芎帰調血飲(きゅうきちょうけついん)など、血行を促進する漢方薬を用いて血流を改善することにより、突発性難聴の治療をします。患者の本質的な体質を治療するための他の処方との併用も可能です。

- ⑥葛根湯加桔梗石膏

肝も腎も弱くないのに突発性難聴になる場合もあります。その場合によくみられるのは、「風熱(ふうねつ)」という体質です。風熱は、風邪と熱邪が合わさったものです。風邪は風が引き起こす現象に似た症状があらわれる病邪であり、熱邪は熱が引き起こす現象に似た症状があらわれる病邪です。ウイルスや細菌の感染に近い概念です。この風熱が耳に侵入して炎症が引き起こされると、耳の閉塞感(耳閉感)が強い突発性難聴となります。葛根湯加桔梗石膏(かっこんとうかききょうせっこう)など、風熱を発散させて除去する漢方薬を用い、突発性難聴を治します。

ほかにも突発性難聴にみられる体質はたくさんあります。体質が違えば薬も変わります。自分の体質を正確に判断するためには、漢方の専門家の診察(カウンセリング)を受けることが、もっとも確実で安心です。当薬局では、漢方の専門家が一人一人の体質を的確に判断し、その人に最適な処方をオーダーメイドで処方しています。

予防/日常生活での注意点

日常生活では、適度な運動や休息をとり、ストレスが過度にたまらないようにしましょう。睡眠をじゅうぶん取ることも大切です。できるだけ安静に過ごすことが、突発性難聴の予防や回復には重要です。食事は季節の食材を中心にバランスよく食べるようにしましょう。大きな音に長時間さらされ続けることも避けましょう。

(こちらの記事は「薬石花房 幸福薬局」幸井俊高が執筆・監修しました。日経DIオンラインにも掲載)

*執筆・監修者紹介*

幸井俊高 (こうい としたか)

幸井俊高 (こうい としたか)

東京大学薬学部卒業。北京中医薬大学卒業。中国政府より日本人として18人目の中医師の認定を受ける。「薬石花房 幸福薬局」院長。『医師・薬剤師のための漢方のエッセンス』『漢方治療指針』(日経BP)など漢方関連書籍を25冊以上執筆・出版している。日本経済新聞社の医師・薬剤師向けサイト「日経メディカル(日経DI:ドラッグインフォメーション)」や「日経グッデイ」にて長年にわたり漢方コラムを担当・連載・執筆。中国、台湾、韓国など海外での出版も多い。17年間にわたり帝国ホテル東京内で営業したのち、ホテルの建て替えに伴い、現在は東京・銀座で営業している。

あなたに合った漢方薬が何かは、あなたの証(体質や病状)により異なります。自分に合った漢方薬を選ぶためには、正確に処方の判断ができる漢方の専門家に相談することが、もっとも安心で確実です。どうぞお気軽にご連絡ください。

関連する記事を読む

- 突発性難聴(体験談) (改善症例)

- 耳鳴りの症例 (改善症例)

- 耳鳴り (病気・症状)