副鼻腔炎

(こちらの記事の監修:中医師 幸井俊高)

副鼻腔炎に効く漢方薬

副鼻腔炎の漢方治療について解説します。一般には抗菌薬や抗炎症薬が用いられますが、再発したり完治しなかったりすることも多い病気です。漢方薬としては辛夷清肺湯や葛根湯加川芎辛夷が使われることがあるようですが、これも体質が合わないと効きません。当薬局では、患者さん一人一人の体質に合わせて漢方薬を処方し、副鼻腔炎の根本治療を進めています。

*目次*

副鼻腔炎とは

症状

原因

一般的な治療

漢方薬による治療

よく使われる漢方薬

予防/日常生活での注意点

(症例紹介ページもあります)

副鼻腔炎とは

副鼻腔炎は、鼻の周囲にある空洞(副鼻腔)の粘膜が炎症を起こしている病態です。副鼻腔は鼻の穴の中(鼻腔)とつながっているため、外界からの細菌感染や、ハウスダストや花粉のアレルギー、たばこの煙の刺激などにより、炎症を起こします。鼻づまり、鼻水、頭痛や顔面痛など、さまざまな症状が生じます。

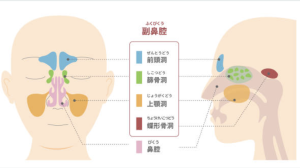

副鼻腔は左右対称に顔面に広がっており、両目の間にある篩骨洞(しこつどう)、頬の裏側にある上顎洞(じょうがくどう)、篩骨洞の奥にある蝶形骨洞(ちょうけいこつどう)、鼻の上の額の裏にある前頭洞(ぜんとうどう)があります。

これらの副鼻腔は粘膜でおおわれており、正常な状態では空気で満たされています。外界から入ってきた空気は、ここで加湿され、温められ、異物が除去されて肺に向かいます。加湿保温清浄機のような役割です。ここに炎症が生じているのが副鼻腔炎です。急性副鼻腔炎と慢性副鼻腔炎とがあります。慢性副鼻腔炎になると、膿を排泄する機能が低下するために膿が副鼻腔にたまることが多く、蓄膿症とも呼ばれています。

症状

副鼻腔の篩骨洞に炎症が生じると、目の内側が痛みます。上顎洞の炎症では、頬、鼻のまわり、歯のあたりが痛みます。蝶形骨洞に炎症が生じると、頭痛や頭重感が生じます。前頭洞の炎症では、額が痛くなります。痛みのほかに、炎症による鼻づまりが生じます。炎症が化膿して生じた黄色い膿が副鼻腔からあふれ出して鼻水に混ざり、粘っこく黄色い鼻水が出ます。

慢性副鼻腔炎になると、炎症が長引くことにより粘膜の腫れが慢性化し、鼻づまりが悪化します。鼻をかんでもかみきれない感じで、すっきりしません。粘膜が腫れて鼻腔との通路がふさがれると、炎症は悪化します。鼻の奥で不快な臭いがするようになります。腫れた粘膜が鼻腔内に広がるとポリープ(鼻茸:はなたけ)ができます。鼻水は緑色になることも多く、長期化すると白っぽくもなります。

鼻づまりや鼻水のほかに、鼻水がのどに流れる後鼻漏も起こります。咳が出ることや、鼻声になることもあります。長期化して粘膜や神経が障害されると、匂いがわからなくなります(嗅覚障害)。味覚障害にもなります。膿の臭いや、後鼻漏、口呼吸による口腔内乾燥の影響により、口臭が生じます。長期化するにしたがい、疲労感や集中力の低下もみられるようになります。中耳炎や咽頭炎、気管支炎、視力の低下など、ほかの病気を引き起こすこともあります。

原因

急性副鼻腔炎は、ウイルスや細菌が副鼻腔に感染するなどして炎症が引き起こされることにより、生じます。ハウスダストや花粉、たばこの煙の刺激などによっても炎症が起こります。副鼻腔粘膜の炎症が治りきらずに長引くと、慢性副鼻腔炎になります。免疫力の低下も関与しています。

一般的な治療

一般には抗菌薬や抗炎症薬を用いた薬物療法が行われます。かぜやインフルエンザに罹患して引き起こされる急性副鼻腔炎なら、抗菌薬や抗炎症薬を服用するうちに自然に治癒することもあるのですが、長期化して慢性副鼻腔炎となった場合は、それらの薬物療法で一時的に症状が軽くなっても完治せず、再発することがあります。その場合、漢方薬による免疫力の強化など、体質改善治療が効果を発揮します。

漢方薬による治療

漢方では、副鼻腔炎と関係が深いもののひとつに熱邪(ねつじゃ)を捉えています。熱邪は、自然界の火熱により生じる現象に似た症状を引き起こす病邪で、炎症や、化膿、発熱、充血、疼痛、出血などの熱証を表します。

熱証には、正気(体の免疫力や抵抗力)と熱邪の関係において、熱邪の勢いが盛んな実熱(じつねつ)と、正気が弱いために熱邪をなかなか治せない虚熱(きょねつ)とがあります。実熱の場合は熱邪を冷まし、虚熱の場合は正気を補って、熱証の治療をします。同じ副鼻腔炎という疾患でも、西洋医学のように誰に対しても抗菌薬や抗炎症薬が投与されるのではなく、患者さんの体質によって使う処方が異なるのが漢方の特徴です。

また漢方では「肺は鼻に開竅(かいきょう)する」といい、鼻は五臓の肺と関連が深い器官と捉えています。肺は呼吸をつかさどる臓腑で、鼻もここに含まれます。鼻のことを肺竅(はいきょう)ともいいます。この肺が熱邪に侵されて副鼻腔炎となるのが代表的なケースです。

肺は直接外気と接するので、風邪(ふうじゃ)など外界の病邪の影響を受けやすいのが特徴です。外界からの病邪によって引き起こされる病変を外感病(がいかんびょう)といいますが、この外感病の影響により肺の機能が乱れると、副鼻腔炎に罹患します。風邪は、ウイルスや細菌などによる感染症に近い概念です。

したがって漢方では、漢方薬で熱邪を除去し、肺の機能を立て直すことなどにより、副鼻腔炎の治療をします。外感病による副鼻腔炎の場合は、風邪を漢方薬で除去して副鼻腔炎を治療します。

(症例紹介ページもあります)

よく使われる漢方薬

漢方では、患者さん一人一人の体質や病状に合わせて処方を決めます。同じ副鼻腔炎という病名でも、体質や病状が違えば効く漢方薬も異なります。一般には辛夷清肺湯や葛根湯加川芎辛夷が使われることがあるようですが、だれにでも効くわけではありません。以下に、副鼻腔炎に使われることの多い漢方薬を、みられることの多い体質とともに紹介します。患者さん一人一人の体質や病状に合わせて処方を決め、治療を進めるのが漢方治療の特徴です。

- ①辛夷清肺湯

鼻づまりが強く、鼻水が粘っこく黄色いようなら、漢方でいう「肺熱(はいねつ)」という体質です。肺は五臓のひとつで、呼吸をつかさどります。肺や鼻などの器官が含まれます。この肺に熱邪が侵入するとこの体質になり、副鼻腔でも炎症を起こしやすくなり、副鼻腔炎になります。実熱タイプの副鼻腔炎です。辛夷清肺湯(しんいせいはいとう)など、肺熱を除去する漢方薬で炎症を冷まし、膿の発生を抑制し排出を促進し、副鼻腔炎を治療します。

- ②麦味地黄丸、麦門冬湯

慢性副鼻腔炎で口臭や口渇を伴うようなら、漢方でいう「肺陰虚(はいいんきょ)」という体質です。五臓の肺の陰液(粘液や潤い)が不足している体質です。陰液の不足により相対的に熱が余って熱邪となり、副鼻腔炎や、口臭、口渇が生じます。虚熱タイプの副鼻腔炎です。陰液不足により免疫力が低下するため細菌感染が持続し、なかなか治り切りません。麦味地黄丸(ばくみじおうがん)や麦門冬湯(ばくもんどうとう)などの漢方薬で肺の陰液を補い、副鼻腔炎を治します。陰液が補われると、鼻水や膿が排泄されやすくもなります。

- ③荊芥連翹湯

精神的なストレスや感情の起伏などが関与しているようなら、「肝火(かんか)」という体質です。体の諸機能を調節する臓腑である五臓の肝(かん)の機能が、ストレスなどの影響によりスムーズに働かなくなって熱邪を生み、それが副鼻腔で炎症を引き起こします。粘性の濃い鼻水や、目の痒み、充血を伴います。実熱タイプの副鼻腔炎です。荊芥連翹湯(けいがいれんぎょうとう)などの漢方薬で肝火を鎮め、副鼻腔炎を治療していきます。

- ④清肺湯

黄色く粘っこい鼻水が多く出て後鼻漏も生じているようなら、「熱痰(ねったん)」という体質です。津液(しんえき:体液)が副鼻腔周辺に停滞して異常な水液(痰)となり、それが熱邪と結びついて五臓の肺の機能を阻滞している状態です。実熱タイプの副鼻腔炎です。痰も多く、鼻水や痰はすっきり排泄されません。咳も伴います。清肺湯(せいはいとう)など、熱痰を排除する漢方薬を用い、副鼻腔炎を治します。

- ⑤桂枝茯苓丸

入浴時や、蒸しタオルで顔面を温めたときに症状が軽くなるようなら、「血瘀(けつお)」という体質かもしれません。血流が鬱滞しやすい体質です。精神的ストレスや、冷え、体内の水液の停滞、生理機能の低下などにより、この体質になります。血行がよくないために、粘膜が傷つきやすくなっており、また防御機能も低下しています。そのため細菌やウイルスが感染しやすく、粘膜が炎症を起こしやすくなっています。血行悪化の影響で熱邪が上半身に鬱積し、また血行不良により鼻粘膜に水液が滞留しやすいこともあり、副鼻腔炎が長引きます。入浴などにより一時的に血行がよくなると症状が軽くなります。桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)など、血行を促進する漢方薬で体質的に血流が改善されれば(お風呂に入らなくても血行がいい状態を維持できる体質になれば)、副鼻腔炎の治療ができます。

- ⑥葛根湯加川芎辛夷

急性副鼻腔炎で、鼻づまり、頭痛、悪寒、鼻水などの症状がみられるなら、「風寒(ふうかん)」という体質です。風寒は、風邪と寒邪が合わさったものです。風邪、寒邪は、それぞれ自然界の風や寒冷が引き起こす現象に似た症状があらわれる病邪です。この風寒が肺に侵入して肺の機能が乱れると、副鼻腔炎になります。この体質の場合も、入浴時に症状が緩和されます。葛根湯加川芎辛夷(かっこんとうかせんきゅうしんい)など、風寒を発散させて除去する漢方薬で、急性副鼻腔炎を治療します。

- ⑦葛根湯加桔梗石膏

急性副鼻腔炎で、鼻づまり、粘っこい鼻水、発熱、頭痛、口渇、目の充血、顔面やまぶたの腫れなどの症状があるなら、「風熱(ふうねつ)」という体質です。風熱は、風邪と熱邪が合わさったものです。風熱が肺に侵入して肺の機能が乱れることにより、副鼻腔炎に罹患します。葛根湯加桔梗石膏(かっこんとうかききょうせっこう)など、風熱を発散させて除去する漢方薬を用い、急性副鼻腔炎を治します。

ほかにも副鼻腔炎にみられる体質はたくさんあります。体質が違えば薬も変わります。自分の体質を正確に判断するためには、漢方の専門家の診察(カウンセリング)を受けることが、もっとも確実で安心です。当薬局では、漢方の専門家が一人一人の体質を的確に判断し、その人に最適な処方をオーダーメイドで処方しています。

予防/日常生活での注意点

日常生活では、こまめに水分を補給し、のどの粘膜が乾かないように注意しましょう。呼吸は口呼吸ではなく鼻呼吸を心がけましょう。体を冷やさないことも大切です。とりわけ首回りを冷やさないようにしてください。生理食塩水での鼻洗浄(鼻うがい)も有効とされています。さらにストレスをためないように心がけ、適度な運動をする習慣を作り、規則正しい生活を続け、じゅうぶんな睡眠をとり、体調をととのえて感染症にかからないよう注意しましょう。喫煙者には禁煙することを強く勧めます。

(こちらの記事は「薬石花房 幸福薬局」幸井俊高が執筆・監修しました。日経DIオンラインにも掲載)

*執筆・監修者紹介*

幸井俊高 (こうい としたか)

幸井俊高 (こうい としたか)

東京大学薬学部卒業。北京中医薬大学卒業。中国政府より日本人として18人目の中医師の認定を受ける。「薬石花房 幸福薬局」院長。『医師・薬剤師のための漢方のエッセンス』『漢方治療指針』(日経BP)など漢方関連書籍を25冊以上執筆・出版している。日本経済新聞社の医師・薬剤師向けサイト「日経メディカル(日経DI:ドラッグインフォメーション)」や「日経グッデイ」にて長年にわたり漢方コラムを担当・連載・執筆。中国、台湾、韓国など海外での出版も多い。17年間にわたり帝国ホテル東京内で営業したのち、ホテルの建て替えに伴い、現在は東京・銀座で営業している。

あなたに合った漢方薬が何かは、あなたの証(体質や病状)により異なります。自分に合った漢方薬を選ぶためには、正確に処方の判断ができる漢方の専門家に相談することが、もっとも安心で確実です。どうぞお気軽にご連絡ください。

関連する記事を読む

- 血管運動性鼻炎(寒暖差アレルギー)(体験談) (改善症例)

- 血管運動性鼻炎(寒暖差アレルギー) (病気・症状)

- 後鼻漏(体験談) (改善症例)

- 後鼻漏 (病気・症状)

- 鼻炎の症例 (改善症例)

- 副鼻腔炎(体験談) (改善症例)

- 厄介な鼻水・鼻づまりを漢方でスッキリ (ストーリー)

- 漢方で、花粉症でぐしゃぐしゃの顔と決別 (ストーリー)

- 花粉症の根治は体の中から変える (ストーリー)

- 鼻づまり (病気・症状)

- 花粉症 (病気・症状)

- 鼻炎 (病気・症状)