がん(癌)の漢方治療

(こちらの記事の監修:中医師 幸井俊高)

がん(癌)の漢方治療に用いる漢方薬

がん(癌)の漢方治療について解説します。病院では手術、抗がん剤治療、放射線治療が行われますが、転移したり再発したりすることも多い病気です。手術や抗がん剤治療の結果、患者さんが衰弱することもあります。漢方薬としては補中益気湯などが使われることがあるようですが、補中益気湯の顆粒(エキス剤)を飲んだくらいで患者さん皆さまの体力が向上し、免疫力が高まり、がんが小さくなるとはなかなか考えにくいように思われます。当薬局では、患者さん一人一人の体質に合わせて漢方薬を処方し、がん(癌)の根本治療を進めています。

*目次*

がん(癌)の漢方治療とは

症状

原因

一般的な治療

漢方薬による治療

よく使われる漢方薬

予防/日常生活での注意点

(症例紹介ページもあります)

*抗がん剤治療(化学療法)と漢方薬の併用についてお考えの方は、こちら

*放射線治療と漢方薬の併用についてお考えの方は、こちら

がん(癌)の漢方治療とは

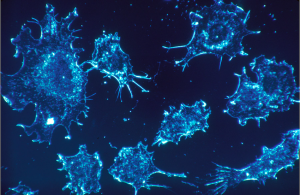

がん(悪性腫瘍)は、遺伝子が傷つくことによって起こる疾患です。それまで正常だった自分自身の細胞が突然がん細胞に変わることにより起こります。がん細胞は異常に増殖し、ほかの部位に浸潤したり転移したりします。

浸潤とは、がんが周囲の組織や臓器に広がっていく現象です。転移とは、がん細胞が血液やリンパに運ばれて別の臓器や器官で増殖し、新たな腫瘍を形成する現象です。異常に増殖したがん細胞は正常な組織を破壊して機能を乱し、さまざまな障害を生じて健康を害していきます。1981年以来、日本人の死因の第1位は、がんです。

人体を構成する約37兆個の細胞は毎日細胞分裂を繰り返し、少しずつ新しい細胞と入れ替わっています。その過程で突然変異が生じ、健康な人の体内でも毎日およそ5,000個のがん細胞が発生しているといわれています。健康な状態ならば、発生したがん細胞は免疫機能により死滅します。しかし免疫力が低下していると、がん細胞が生き残り、徐々に大きくなっていきます。がんになるか、ならないかは、その人がもつ免疫力(がん細胞を死滅させる能力)に大きく依存しています。

がんは転移などで全身に広がりやすい病気です。がん病巣が生じたら、転移の予防も重要な命題です。

漢方薬は、患者さんの免疫力を高めることにより、がん病巣の拡大や転移を食い止め、手術などによるダメージからの回復を促し、抗がん剤や放射線治療の副作用の軽減し、衰弱した患者さんの生命力を立て直し、再発の予防にも役立っています。

症状

がんにより生じる症状は、がんの種類や進行度によりますが、初期段階では痛み、しこり、発熱(微熱を含む)、倦怠感、出血(血尿、血便、喀血、吐血、性器不正出血など)、体重の減少、発汗(寝汗を含む)などが挙げられます。がんの部位により、長引く咳、痰、胃もたれや食欲不振などの消化器症状、便通の異常(便秘、下痢など)、乳頭からの分泌物、リンパ節の腫脹、黄疸、貧血などもみられます。初期には自覚症状がない場合もあります。

原因

がんの発生や浸潤、転移の原因は、おもに患者さんの免疫力の低下にあります。背景には、疲労の蓄積、不規則な生活、喫煙、運動不足、暴飲暴食、ストレスなどの生活習慣があります。ウイルス感染、化学物質、放射線などの環境要因も関与しています。加齢も大きな要因です。

一般的な治療

一般には西洋医学に基づき、外科手術、抗がん剤治療、放射線治療が行われます。ほかに免疫療法などもあります。がん化のメカニズムは遺伝子レベルで解明が進み、抗がん剤の開発が進んでいます。手術の技術も、損なわれた機能や外観を回復させる再建手術を含め、進歩しています。放射線治療の技術も高精度化が進んでいます。いずれも、がん組織そのものに着目し、がんを切り取ったり攻撃して小さくしたり弱らせたりする治療法です。

漢方薬による治療

漢方では、おもに患者さんの免疫力を高めることにより、がんの治療に当たります。がん細胞を攻撃する西洋医学とは対照的な治療法で、手術や抗がん剤治療、放射線治療との併用が可能です。

漢方には「扶正祛邪(ふせいきょじゃ)」という治療原則があります。扶正とは、正気を扶助する、つまり人が生きるために必要な機能を高めることです。がん治療の場合は、免疫力を高めることです。そして祛邪とは、病邪を祛除する、つまり病気を追い払うことです。病気の背景に正気の衰弱がみられる場合は扶正を主とし、病邪の勢いが強い場合は祛邪を旨とします。

がん治療において漢方が力を発揮できるのは、扶正祛邪の「扶正」の部分です。患者さんの免疫力を高めることにより、がんの治療を進めます。

がんの漢方治療と関係が深いのは、人体の基本的な構成成分である気(き)・血(けつ)・津液(しんえき)・精(せい)です。気は免疫力の基礎となる生命エネルギー、血は免疫力を養う栄養、津液は免疫力がじゅうぶん発揮できるような環境を作る体液、そして精は生命力の根源物質に相当します。いずれが不足しても、あるいは流れが悪くなっても、免疫力が低下し、がん(癌)にかかりやすくなります。

五臓の脾(ひ)と腎(じん)も深く関与します。脾は飲食物から気や血を生成する臓腑であり、腎は精を貯蔵する臓腑だからです。脾の機能が低下すると、免疫力を養うためのじゅうぶんな気や血が作り出せなくなります。腎の機能が衰えると、精が勢いを失い、免疫力が下がります。 したがって漢方では、気・血・津液・精を補うことや、流れをととのえること、あるいは五臓の脾や腎を強化することなどにより、がんの漢方治療を進めています。

花屋を営む友人に「漢方って何?」と聞かれたことがあります。そのとき、草木が弱ったり病気になったりした場合、西洋薬は農薬のように、漢方薬は肥料や水分や日照のように働いて、草木をよみがえらせる、と答えました。友人は、はたと膝を打ち、大いに納得してくれました。農薬で害虫を殺すのか、肥料で土壌を豊かにして草木を丈夫にし、害虫に負けない草木にするのか。がんの漢方治療は、草木を養う肥料のように漢方薬で患者さんの免疫力を高め、害虫を死滅させるのと似ています。

(症例紹介ページもあります)

*抗がん剤治療(化学療法)と漢方薬の併用についてお考えの方は、こちら *放射線治療と漢方薬の併用についてお考えの方は、こちら

よく使われる漢方薬

漢方では、患者さん一人一人の体質や病状に合わせて処方を決めます。がんの漢方治療の場合も、患者さんの体力、がんの進行具合、がんの部位や、表れている症状なども含め、体質や病状が違えば効く漢方薬も異なります。がん(癌)ならばこの漢方薬、という処方があるわけではありません。

一般には補中益気湯などが使われることがあるようですが、体質や病状に関係なく補中益気湯の顆粒(エキス剤)を飲んでも患者さんの免疫力が高まり、がんが小さくなるとはなかなか考えにくいように思われます。

以下に、がんの漢方治療に使われることの多い漢方薬を、みられることの多い体質や病状とともに紹介します。患者さん一人一人の体質や病状に合わせて処方を決め、治療を進めるのが本来の漢方治療の特徴です。

- ①参苓白朮散、香砂六君子湯、六君子湯、補中益気湯

がんにかかり、疲れやすい、感染症にかかりやすい、食欲不振、下痢などの症状がみられる場合は、漢方薬で胃腸の機能を高め、生命エネルギーを補います。たとえば、「脾気虚(ひききょ)」という証の治療です。飲食物から気や血を生成する臓腑である脾(ひ)の機能を高め、免疫力の基礎となる生命エネルギーつまり気(き)を補うことにより、がんの漢方治療に当たります。参苓白朮散(じんりょうびゃくじゅつさん)、香砂六君子湯(こうしゃりっくんしとう)、六君子湯(りっくんしとう)、補中益気湯(ほちゅうえっきとう)など多種の処方があります。患者さんの証(体質や病状)に合わせて使い分けます。

- ②四物湯

がんとともに、貧血、栄養失調、血液検査データの悪化などがみられる場合は、漢方薬で患者さんの体を滋養します。たとえば「血虚(けっきょ)」という証の治療です。血(けつ)は免疫力を養うためにも必要不可欠な栄養に相当します。これが不足している状態が、この血虚証です。血が不足していては、免疫力が発揮できません。四物湯(しもつとう)など、血を補う漢方薬で、がんの漢方治療を進めます。

- ③帰脾湯、十全大補湯、人参養栄湯

がんにかかり、上記①の気(き)と②の血(けつ)の両方が不足してしまう場合もあります。漢方でいう「気血両虚(きけつりょうきょ)」という証です。この場合は、帰脾湯(きひとう)、十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)、人参養栄湯(にんじんようえいとう)など、気と血の両方を補う漢方薬を用い、がんの漢方治療に当たります。これさえあれば①の脾気虚も②の血虚も治せると思う人もいますが、そうではありません。血虚なら血虚を治療する漢方処方のほうが、はるかに効果があります。

- ④六味地黄丸、麦味地黄丸

がんにより体液を損傷して免疫力が低下したり、あるいは生命力の衰退が顕著にみられたりする場合は、漢方薬で津液(しんえき)を補ったり、生命力の根源物質である精(せい)を補ったりします。たとえば「腎陰虚(じんいんきょ)」という証の治療をします。腎は五臓のひとつで、精を貯蔵し、全身の津液を調整します。がんにより、この腎の機能が衰弱すると、この証になります。腎の機能が衰えると、精が勢いを失い、免疫力が弱まります。また免疫力がじゅうぶん発揮できる環境を作る体液(津液)が減ることにより、さらに免疫力が下がります。六味地黄丸(ろくみじおうがん)や麦味地黄丸(ばくみじおうがん)など、腎を養う漢方薬を用い、がんの漢方治療を進めます。

ほかにも、がんの漢方治療に用いる漢方処方はたくさんあります。患者さんの体質や免疫力、病状が違えば薬も変わります。自分の体質を正確に判断するためには、漢方の専門家の診察(カウンセリング)を受けることが、もっとも確実で安心です。当薬局では、漢方の専門家が一人一人の体質を的確に判断し、その人に最適な処方をオーダーメイドで処方しています。

予防/日常生活での注意点

日常生活では、不規則な生活や寝不足は免疫力の低下につながります。じゅうぶんな睡眠をとり、規則正しい生活を心がけ、疲労を蓄積しないようにし、免疫力を維持しましょう。食事は、旬の食材を中心に、バランスよくとりましょう。アルコールの摂りすぎもよくないようです。体力に応じて、無理のない範囲でウォーキングなど、軽い運動を心がけましょう。適正体重を維持することも必要です。体を冷やさないことも大切です。喫煙者は禁煙してください。ストレスをためないことも大切です。笑うことで免疫力が高まるともいわれています。免疫力が低下しているため、感染予防にも気をつけてください。

(こちらの記事は「薬石花房 幸福薬局」幸井俊高が執筆・監修しました。日経DIオンラインにも掲載)

*執筆・監修者紹介*

幸井俊高 (こうい としたか)

幸井俊高 (こうい としたか)

東京大学薬学部卒業。北京中医薬大学卒業。中国政府より日本人として18人目の中医師の認定を受ける。「薬石花房 幸福薬局」院長。『医師・薬剤師のための漢方のエッセンス』『漢方治療指針』(日経BP)など漢方関連書籍を25冊以上執筆・出版している。日本経済新聞社の医師・薬剤師向けサイト「日経メディカル(日経DI:ドラッグインフォメーション)」や「日経グッデイ」にて長年にわたり漢方コラムを担当・連載・執筆。中国、台湾、韓国など海外での出版も多い。17年間にわたり帝国ホテル東京内で営業したのち、ホテルの建て替えに伴い、現在は東京・銀座で営業している。

あなたに合った漢方薬が何かは、あなたの証(体質や病状)により異なります。自分に合った漢方薬を選ぶためには、正確に処方の判断ができる漢方の専門家に相談することが、もっとも安心で確実です。どうぞお気軽にご連絡ください。

関連する記事を読む

- 膀胱炎の症例 (改善症例)

- 膀胱炎(尿路感染症) (病気・症状)

- 歯周病の症例 (改善症例)

- 歯周病 (病気・症状)

- こじれた風邪の症例 (改善症例)

- 治りにくい風邪(かぜ) (病気・症状)

- 免疫力を高める漢方薬(症例) (改善症例)

- 口内炎の症例 (改善症例)

- 口内炎 (病気・症状)

- がん(癌)の漢方治療(体験談) (改善症例)

- 自分に限界をつくらないで免疫力も能力もup (ストーリー)

- 免疫力を高める漢方薬 (病気・症状)